電話お問い合わせ 第一実業株式会社 プロジェクト機器部 電話 03-6370-8636

●営業担当 相原 080-9020-4503 担当女性 青砥

樹脂規則充填物ミラックス

恩田モデルによるガス側HGの計算ミラックス

充填物便覧

メールによるお問い合わせ先 ![]() *

*![]()

電話お問い合わせ 第一実業株式会社 プロジェクト機器部 電話 03-6370-8636

●営業担当 相原 080-9020-4503 担当女性 青砥

樹脂規則充填物ミラックス

|

|||||||||||

| ガス吸収、例えば「脱硫」 恩田モデルによるガス側HGの計算 -ミラックス- §1要旨 図1ミラックス327 恩田モデルはむしろ欧州など海外で、物質移動計算ソフトに組み込まれているが、 我が国では余り活用されていない。 本誌8月号1)では有機排水除去に恩田モデルの液側容量係数kLaの応用である ガス放散について説明を行った。本稿ではkLaと対をなすガス側容量係数kGaの 恩田モデルを紹介し、液側、ガス側の両式を合わせ、特に脱硫(SO2吸収)に 着目してHTUOG(HOGと略する)、充填高の計算を行う。恩田モデルの中で 物性値は文献値などから求められるが、充填塔固有の値、atDpは実験で求めるしか 方法がない。樹脂性規則充填物、ミラックスではkLaについては酸素放散実験、 (O2―N2-H2O系)またkGaについては亜硫酸ガスの吸収実験 (SO2―空気-NaOHaqsol系)を行っているため、atDpについて液側、 ガス側から夫々求めることができる。従って液側支配、ガス側支配あるいは 中間支配の系のHTUを恩田モデルから計算できる。さらに反応係数βを付加すれば 化学吸収のHTUを計算で求めることができる。 なお、樹脂性規則充填物はこれまで主にクーリングタワーに用いられてきたが、 ミラックスは座屈強度があること(25℃、水-空気系で5~10トン/m2)、 材質の選択肢が豊富であること、(PVDF材や耐熱PPなど)また表面更新の起こりやすい 表面構造であることなど、従来品と異なって、吸収/放散/蒸留向けに開発された 新しい樹脂性規則充填物である。 §2基本式 2-1)一般式 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (m) (8) |

|||||||||||

|

|||||||||||

単位 HOG、HOG:ガス側基準総括移動単位高さ(Height of a Transfer Unit:Over-all Gas)〔m〕 NOG、NOG:ガス側基準総括移動単位数(Number of a Transfer Unit:Over-all Gas)〔m〕 HG、HG:ガス境膜基準括移動単位高さ〔m〕 HL、HL:液境膜基準括移動単位高さ〔m〕 GM:ガスモル質量速度〔Kgmol/㎡/hr〕 LM:液モル質量速度〔Kgmol/㎡/hr〕 KGa:ガス側基準総括容量係数〔Kgmol/㎥/hr/atm〕 kGa:ガス境膜基準容量係数〔Kgmol/㎥/hr/atm〕 kLa:液境膜基準容量係数〔Kgmol/㎥/hr/(Kgmol/㎥)〕=〔1/hr〕 β:反応係数〔-〕 π:全圧〔atm〕 ρML:液モル密度〔Kgmol/㎥〕 H:へンリー定数〔atm/molfr〕 y:ガス濃度〔molfr〕 y*:ガス平衡濃度〔molfr〕 1:塔頂 2:塔底 2-2)恩田モデル2) (Onda model) 恩田モデルとは(9)式(kL)、(10)式(kG)、(11)式(a)をワンセットと する式群の総称である。充填物の表面積には幾何学的表面積(at)、 有効面積(a)、濡れ面積(aW)の3種類がある。恩田モデルでは濡れ面積を求める。 容量係数(kGa、kLa)のaは有効面積であるが、恩田モデルではa= aWとみなして (kG aW、kL aW)容量係数とする。 一方atDpは幾何学的表面積(at)と充填物相当径(Dp)の積であるが、 実際には実験値と恩田モデルを調整するための補正係数の働きも兼ねており 「必ずしもa= aWではない」ことなどのしわ寄せをatDpで補なっている。 従って本来同一であるべき、吸収実験から求められたatDpと 放散吸実験から求められたatDpとは一致しないが、それで構わない。 因みにミラックス327のガス側から求めたatDpは3.4、液側から求めたatDpは5.8であった。 (ミラックス327のatは125㎡/㎥であるからからDpは27mm~46mmと逆算され、 ラシヒリングの1インチ(25mm)(at=180㎡/㎥)~2インチ(50mm)(at=90㎡/㎥)相当となる) ○ 濡れ面積(aW)計算式 (9) |

|||||||||||

|

|||||||||||

| ○液側物質移動係数(kL)計算式 (10) ○ガス側物質移動係数(kG)計算式 (11) 単位 aw 充填物の濡れ面積 m2/m3 at 充填物の幾何学的面積 m2/m3 σc 充填物材質の臨界表面張力 Kg/hr2 σ 液体の表面張力 Kg/hr2 L 液量 Kg/m2/hr G ガス量 Kg/m2/hr μL 液粘度 Kg/m/hr μG ガス粘度 Kg/m/hr ρL 液密度 Kg/m3 ρG ガス密度 Kg/m3 g 重力加速度 m/hr2 DL 液側拡散係数 m2/hr DG ガス拡散係数 m2/hr DP 充填物の相当直径 m kL 液側物質移動係数 m/hr kG ガス側物質移動係数 Kgmol/m2/hr/atm ○〔2〕式、抵抗の和の式の補足 (2) (2)式は抵抗の和の式であり、電気抵抗や伝熱にアナロジーを見ることができる。 (図2:二重境膜説参照) ・・・ 但し伝熱のアナロジーから類推して「液側抵抗が大きいことは液境膜が厚いことだ」 などと誤解を生じ易いが、物質移動の抵抗を決定するのは境膜の厚みではなく、m値(へンリー定数) の大きさであり、溶解しにくいガスでは液側抵抗が大きくなり、液側支配となる。 またSO2の苛性ソーダによる吸収などは瞬時反応であり、βが無限大となり、 (2)式より抵抗はガス側のみとなる。SO2の水酸化マグネシウムによる吸収は瞬時反応ではないため、 ガス側にも液側にも両側に抵抗が存在する。本稿でβを用いた各脱硫方式を例題形式で比較検討する。 2-3)ガス側拡散係数:藤田の式3) (12) |

|||||||||||

|

|||||||||||

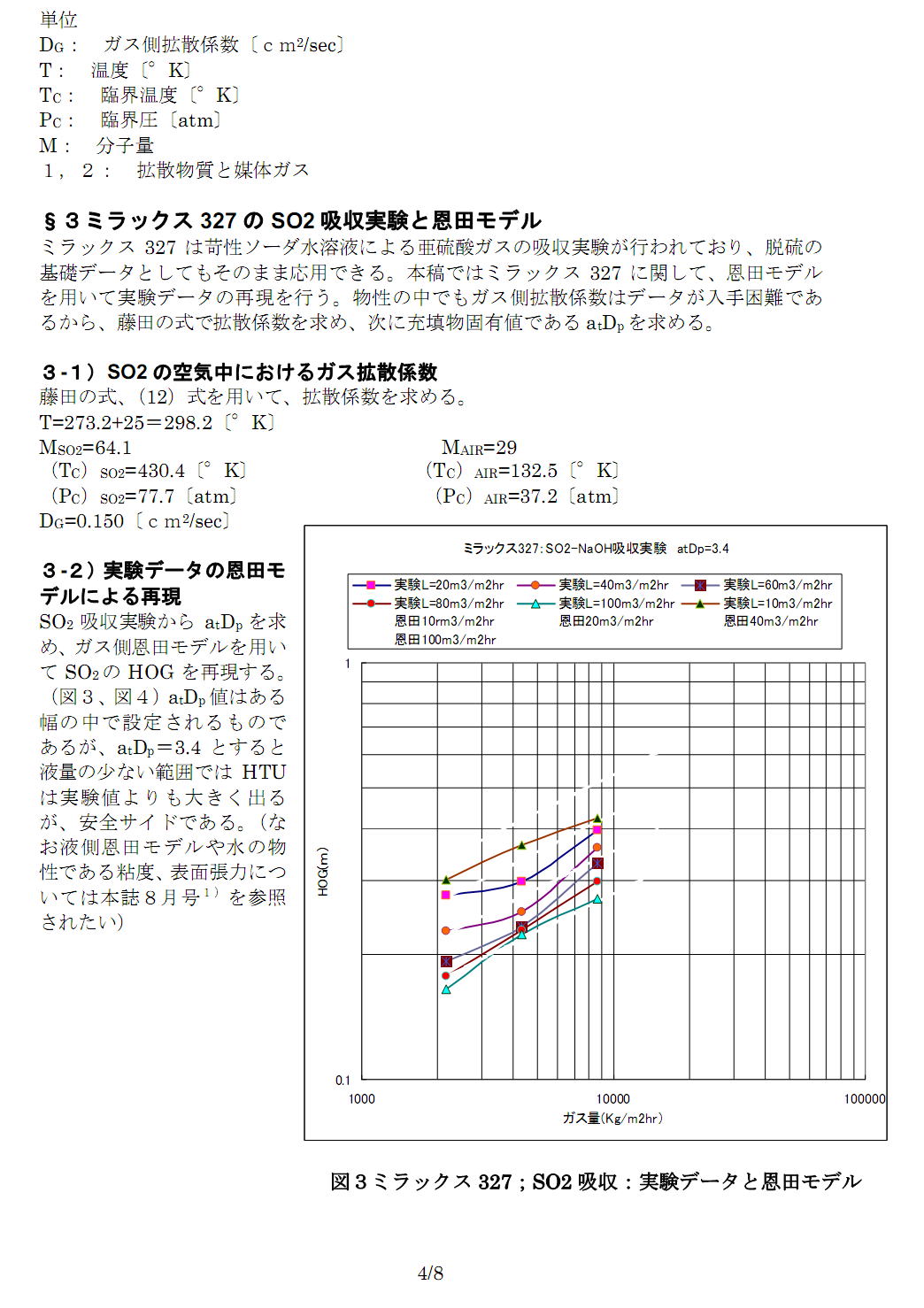

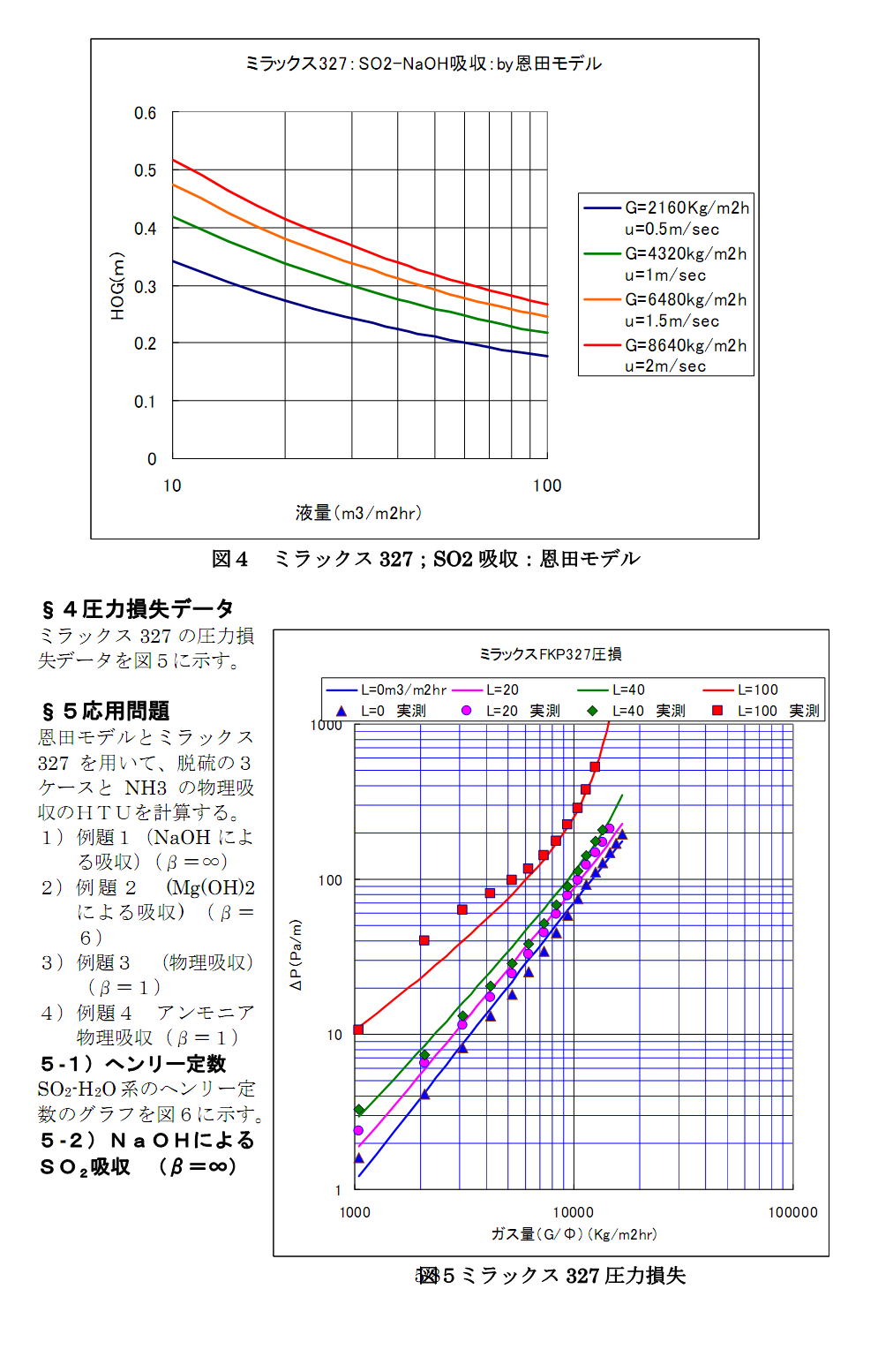

| 単位 DG: ガス側拡散係数〔cm2/sec〕 T: 温度〔°K〕 TC: 臨界温度〔°K〕 PC: 臨界圧〔atm〕 M: 分子量 1, 2: 拡散物質と媒体ガス §3ミラックス327のSO2吸収実験と恩田モデル ミラックス327は苛性ソーダ水溶液による亜硫酸ガスの吸収実験が行われており、 脱硫の基礎データとしてもそのまま応用できる。本稿ではミラックス327に関して、 恩田モデルを用いて実験データの再現を行う。物性の中でもガス側拡散係数はデータが 入手困難であるから、藤田の式で拡散係数を求め、次に充填物固有値であるatDpを求める。 3-1)SO2の空気中におけるガス拡散係数 藤田の式、(12)式を用いて、拡散係数を求める。 T=273.2+25=298.2〔°K〕 MSO2=64.1 MAIR=29 (TC)SO2=430.4〔°K〕 (TC)AIR=132.5〔°K〕 (PC)SO2=77.7〔atm〕 (PC)AIR=37.2〔atm〕 図3ミラックス327;SO2吸収:実験データと恩田モデル DG=0.150〔cm2/sec〕 3-2)実験データの恩田モデルによる再現 SO2吸収実験からatDpを求め、ガス側恩田モデルを用いてSO2のHOGを再現する。 (図3、図4)atDp値はある幅の中で設定されるものであるが、atDp=3.4とすると 液量の少ない範囲ではHTUは実験値よりも大きく出るが、安全サイドである。 (なお液側恩田モデルや水の物性である粘度、表面張力については本誌8月号1)を参照されたい) |

|||||||||||

|

|||||||||||

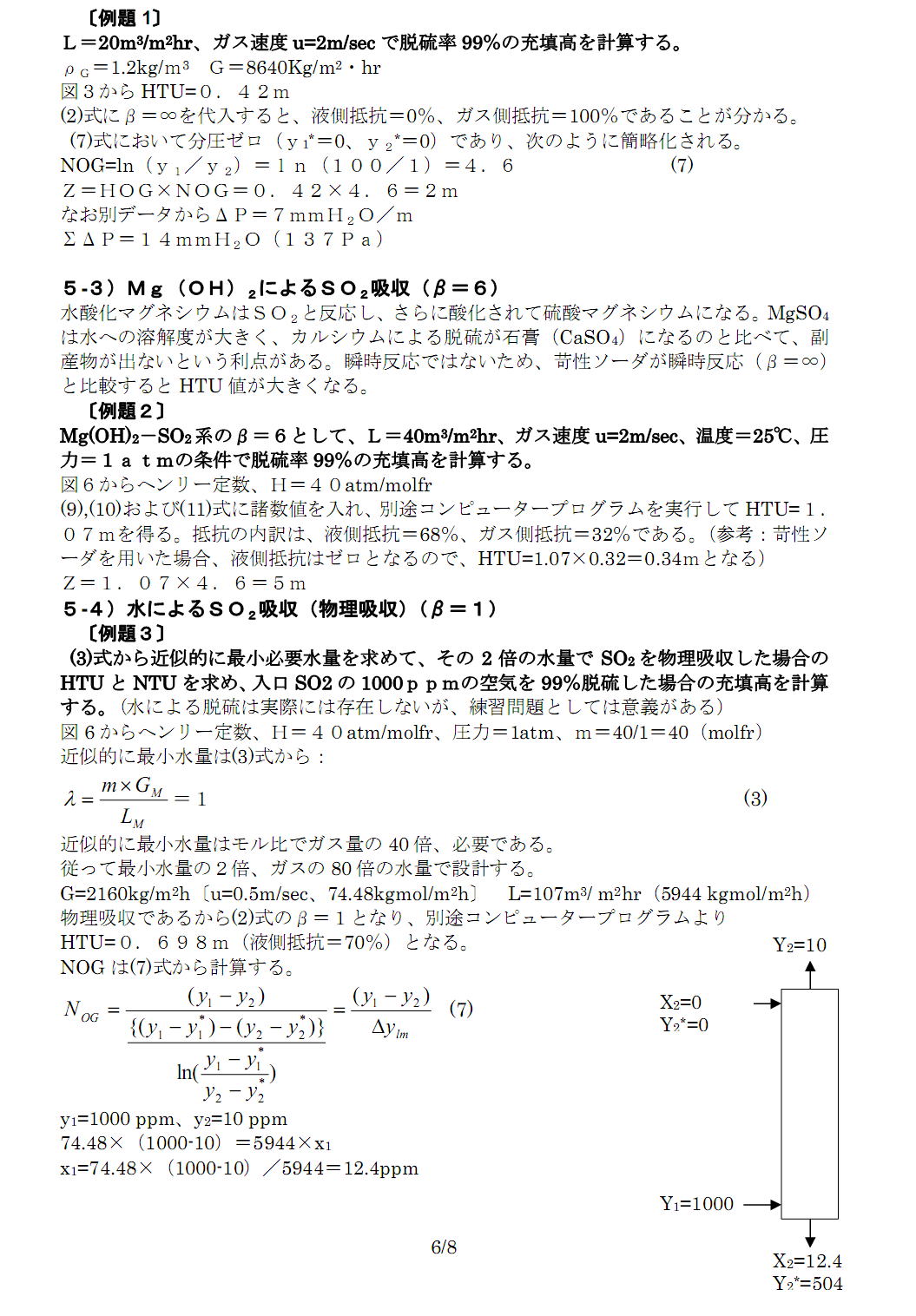

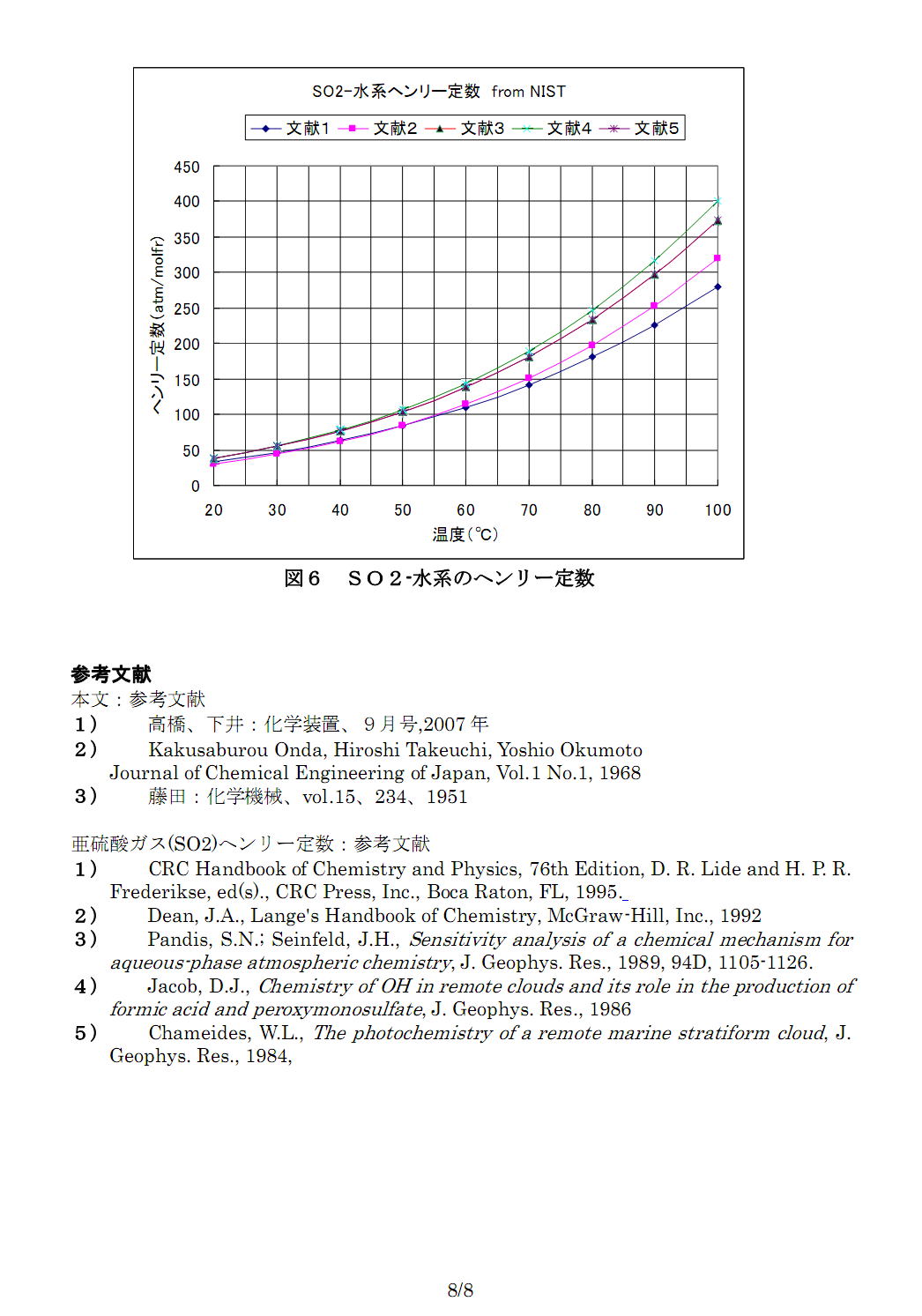

| ミラックス327の圧力損失データを図5に示す。 §5応用問題 恩田モデルとミラックス327を用いて、脱硫の3ケースとNH3の物理吸収のHTUを計算する。 1) 例題1(NaOHによる吸収)(β=∞) 2) 例題2 (Mg(OH)2による吸収) (β=6) 3) 例題3 (物理吸収)(β=1) 4) 例題4 アンモニア物理吸収(β=1) 5-1)へンリー定数 SO2-H2O系のへンリー定数のグラフを図6に示す。 5-2)NaOHによるSO2吸収 (β=∞) |

|||||||||||

|

|||||||||||

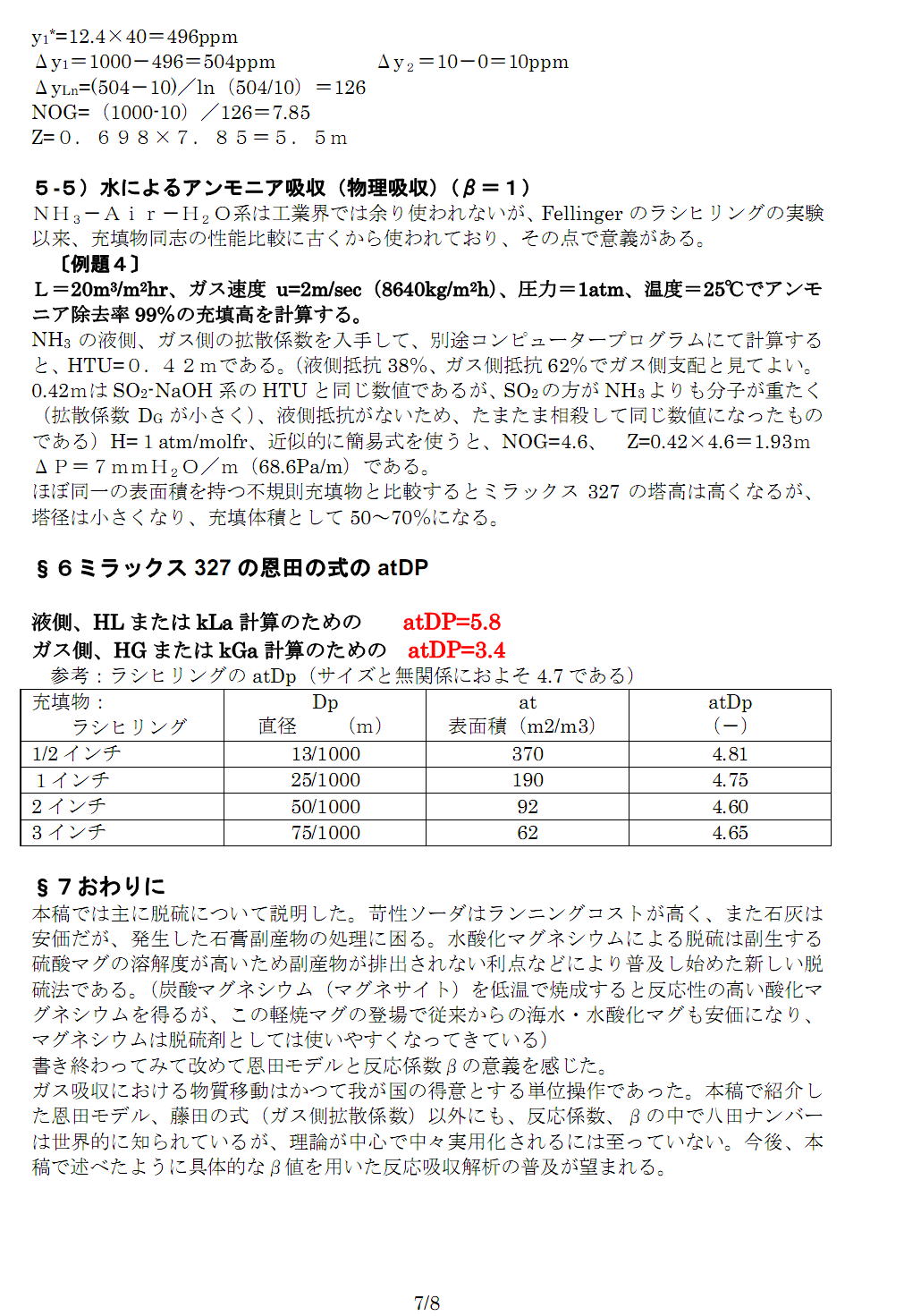

| 〔例題1〕 L=20m3/m2hr、ガス速度u=2m/secで脱硫率99%の充填高を計算する。 ρG=1.2kg/m3 G=8640Kg/m2・hr 図3からHTU=0.42m (2)式にβ=∞を代入すると、液側抵抗=0%、ガス側抵抗=100%であることが分かる。 (7)式において分圧ゼロ(y1*=0、y2*=0)であり、次のように簡略化される。 NOG=ln(y1/y2)=ln(100/1)=4.6 (7) Z=HOG×NOG=0.42×4.6=2m なお別データからΔP=7mmH2O/m ΣΔP=14mmH2O(137Pa) 5-3)Mg(OH)2によるSO2吸収(β=6) 水酸化マグネシウムはSO2と反応し、さらに酸化されて硫酸マグネシウムになる。MgSO4は水への溶解度が大きく、カルシウムによる脱硫が石膏(CaSO4)になるのと比べて、副産物が出ないという利点がある。瞬時反応ではないため、苛性ソーダが瞬時反応(β=∞)と比較するとHTU値が大きくなる。 〔例題2〕 Mg(OH)2-SO2系のβ=6として、L=40m3/m2hr、ガス速度u=2m/sec、温度=25℃、 圧力=1atmの条件で脱硫率99%の充填高を計算する。 図6からへンリー定数、H=40atm/molfr (9),(10)および(11)式に諸数値を入れ、別途コンピュータープログラムを実行して HTU=1.07mを得る。抵抗の内訳は、液側抵抗=68%、ガス側抵抗=32%である。 (参考:苛性ソーダを用いた場合、液側抵抗はゼロとなるので、HTU=1.07×0.32=0.34mとなる) Z=1.07×4.6=5m 5-4)水によるSO2吸収(物理吸収)(β=1) 〔例題3〕 (3)式から近似的に最小必要水量を求めて、その2倍の水量でSO2を物理吸収した場合の HTUとNTUを求め、入口SO2の1000ppmの空気を99%脱硫した場合の充填高を計算する。 (水による脱硫は実際には存在しないが、練習問題としては意義がある) 図6からへンリー定数、H=40atm/molfr、圧力=1atm、m=40/1=40(molfr) 近似的に最小水量は(3)式から: =1 (3) 近似的に最小水量はモル比でガス量の40倍、必要である。 従って最小水量の2倍、ガスの80倍の水量で設計する。 G=2160kg/m2h〔u=0.5m/sec、74.48kgmol/m2h〕 L=107m3/ m2hr(5944 kgmol/m2h) 物理吸収であるから(2)式のβ=1となり、別途コンピュータープログラムより HTU=0.698m(液側抵抗=70%)となる。 NOGは(7)式から計算する。 (7) y1=1000 ppm、y2=10 ppm 74.48×(1000-10)=5944×x1 x1=74.48×(1000-10)/5944=12.4ppm y1*=12.4×40=496ppm |

|||||||||||

|

|||||||||||

| y1*=12.4×40=496ppm Δy1=1000-496=504ppm Δy2=10-0=10ppm ΔyLn=(504-10)/ln(504/10)=126 NOG=(1000-10)/126=7.85 Z=0.698×7.85=5.5m 5-5)水によるアンモニア吸収(物理吸収)(β=1) NH3-Air-H2O系は工業界では余り使われないが、 Fellingerのラシヒリングの実験以来、充填物同志の性能比較に古くから使われており、 その点で意義がある。 〔例題4〕 L=20m3/m2hr、ガス速度u=2m/sec(8640kg/m2h)、圧力=1atm、温度=25℃で アンモニア除去率99%の充填高を計算する。 NH3の液側、ガス側の拡散係数を入手して、別途コンピュータープログラムにて計算すると、 HTU=0.42mである。(液側抵抗38%、ガス側抵抗62%でガス側支配と見てよい。 0.42mはSO2-NaOH系のHTUと同じ数値であるが、SO2の方がNH3よりも分子が重たく (拡散係数DGが小さく)、液側抵抗がないため、たまたま相殺して同じ数値になったものである) H=1atm/molfr、近似的に簡易式を使うと、NOG=4.6、 Z=0.42×4.6=1.93m ΔP=7mmH2O/m(68.6Pa/m)である。 ほぼ同一の表面積を持つ不規則充填物と比較するとミラックス327の塔高は高くなるが、 塔径は小さくなり、充填体積として50~70%になる。 §6ミラックス327の恩田の式のatDP 液側、HLまたはkLa計算のための atDP=5.8 ガス側、HGまたはkGa計算のための atDP=3.4 参考:ラシヒリングのatDp(サイズと無関係におよそ4.7である) 充填物: ラシヒリング Dp 直径 (m) at 表面積(m2/m3) atDp (-) 1/2インチ 13/1000 370 4.81 1インチ 25/1000 190 4.75 2インチ 50/1000 92 4.60 3インチ 75/1000 62 4.65 §7おわりに 本稿では主に脱硫について説明した。苛性ソーダはランニングコストが高く、 また石灰は安価だが、発生した石膏副産物の処理に困る。水酸化マグネシウムによる 脱硫は副生する硫酸マグの溶解度が高いため副産物が排出されない利点などにより 普及し始めた新しい脱硫法である。(炭酸マグネシウム(マグネサイト)を 低温で焼成すると反応性の高い酸化マグネシウムを得るが、 この軽焼マグの登場で従来からの海水・水酸化マグも安価になり、 マグネシウムは脱硫剤としては使いやすくなってきている) 書き終わってみて改めて恩田モデルと反応係数βの意義を感じた。 ガス吸収における物質移動はかつて我が国の得意とする単位操作であった。 本稿で紹介した恩田モデル、藤田の式(ガス側拡散係数)以外にも、反応係数、 βの中で八田ナンバーは世界的に知られているが、理論が中心で中々実用化されるには至っていない。 今後、本稿で述べたように具体的なβ値を用いた反応吸収解析の普及が望まれる。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 恩田モデル関連サイト CGIプログラムによる計算ソフト。 数値を記入してクリックすれば@niftyのサーバーで計算して、結果を返してくれます。 http://homepage3.nifty.com/HTU/ 恩田モデル計算ソフトの使い方。 http://homepage3.nifty.com/HTU/binran/oyo-onda/oyo-onda.htm |

|||||||||||

|

|||||||||||