電話お問い合わせ 第一実業株式会社 プロジェクト機器部 電話 03-6370-8636

●営業担当 相原 080-9020-4503 担当女性 青砥

樹脂規則充填物ミラックス

恩田モデルによる液側HLの計算ミラックス

充填物便覧

メールによるお問い合わせ先 ![]() *

*![]()

電話お問い合わせ 第一実業株式会社 プロジェクト機器部 電話 03-6370-8636

●営業担当 相原 080-9020-4503 担当女性 青砥

樹脂規則充填物ミラックス

|

|||||||||||

| 充填塔を用いた有機排水処理 恩田モデルによる液側HLの計算 -ミラックス- §1要旨 図1ミラックス327 水質汚濁防止法に基づいた有機塩素化合物および有機化合物の除去が望まれているが、当社では 放散に適した低圧損の樹脂性規則充填物、ミラックスを扱っている。 本文では化学工学的な手法に基づき、スチームまたは空気を用いた場合、温度によりミラックス327の 充填高がどのように変化するのか、ベンゼンを例にとって概略ながら具体的な計算を行う。温度の関数として 恩田の式からHTUを求め、次に温度の関数としてへンリー定数を引用してNTUを求めて充填高を計算する。 §2ミラックスについて 図2 座屈強度 樹脂性規則充填物はこれまで主にクーリングタワーに用いられてきたが、ミラックスは吸収/放散/蒸留 向けに開発された新しい樹脂性規則充填物であり、次の3つの点で従来の樹脂性規則充填物と異なっている。 ① 長期にわたる座屈強度は25℃、水-空気系で5~10トン/m2である。 ② 従って放散処理の場合液負荷を100m3/m2hrと大きく取れる。 ③ 材質が豊富に選択でき、特にPVDF材質を手軽に使用できるようになった。また特別なコンパウンドを配合した 耐熱PPが高温系に利用ができ、SUS充填物に比較して安価になった。 ④ 表面更新の起こりやすい表面構造。クーリングタワーのようなガス側支配の系では液側の乱流は性能に余り 影響しないが、ミラックス(特にFKP327)では表面の液を乱流させ、放散のような液側支配の系の物質移動性能 を大きく改良した。(大きなKLa、小さなHTUOLを達成)(従来の樹脂性規則充填物との比較に関しては§7に詳述する) |

|||||||||||

|

|||||||||||

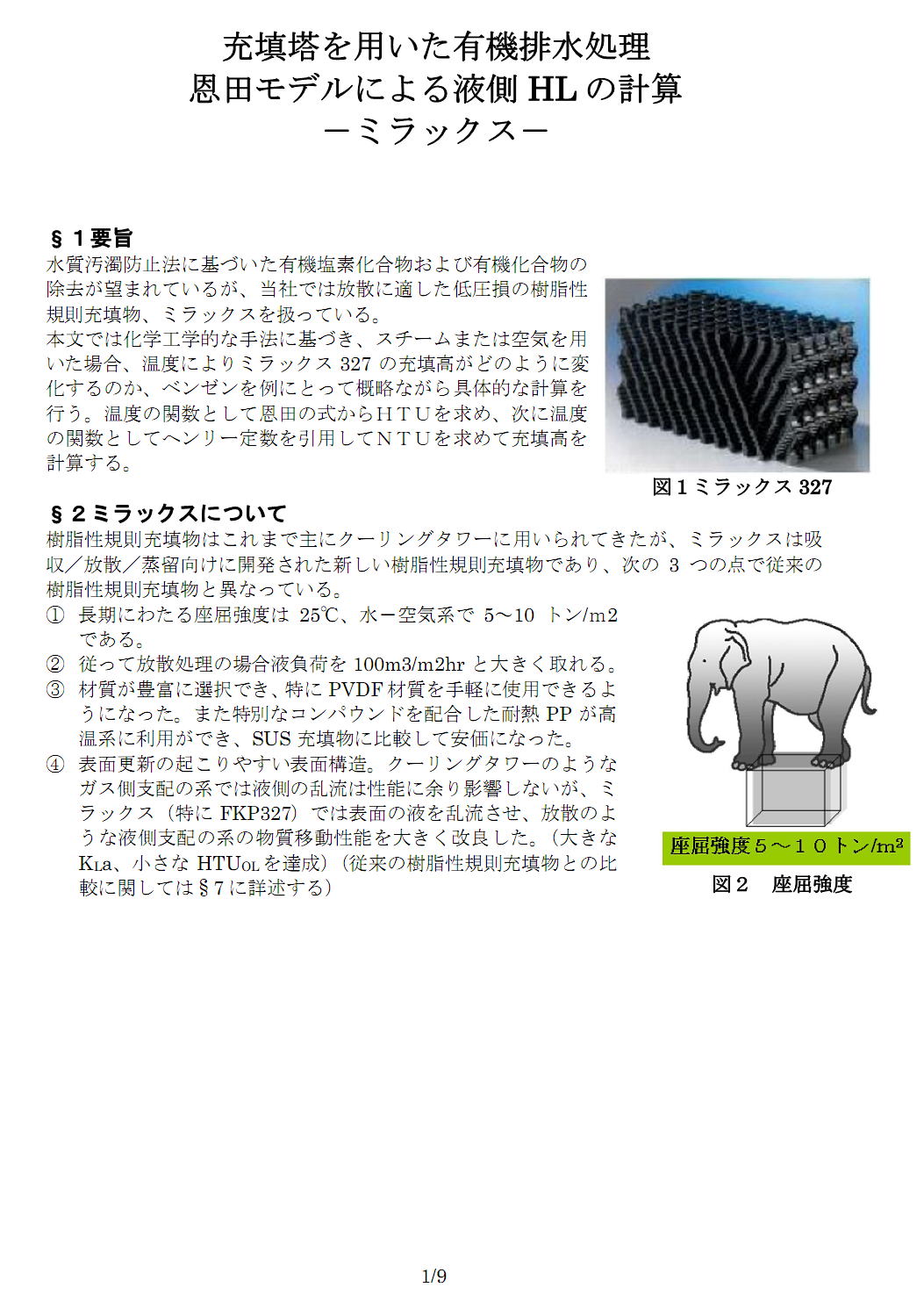

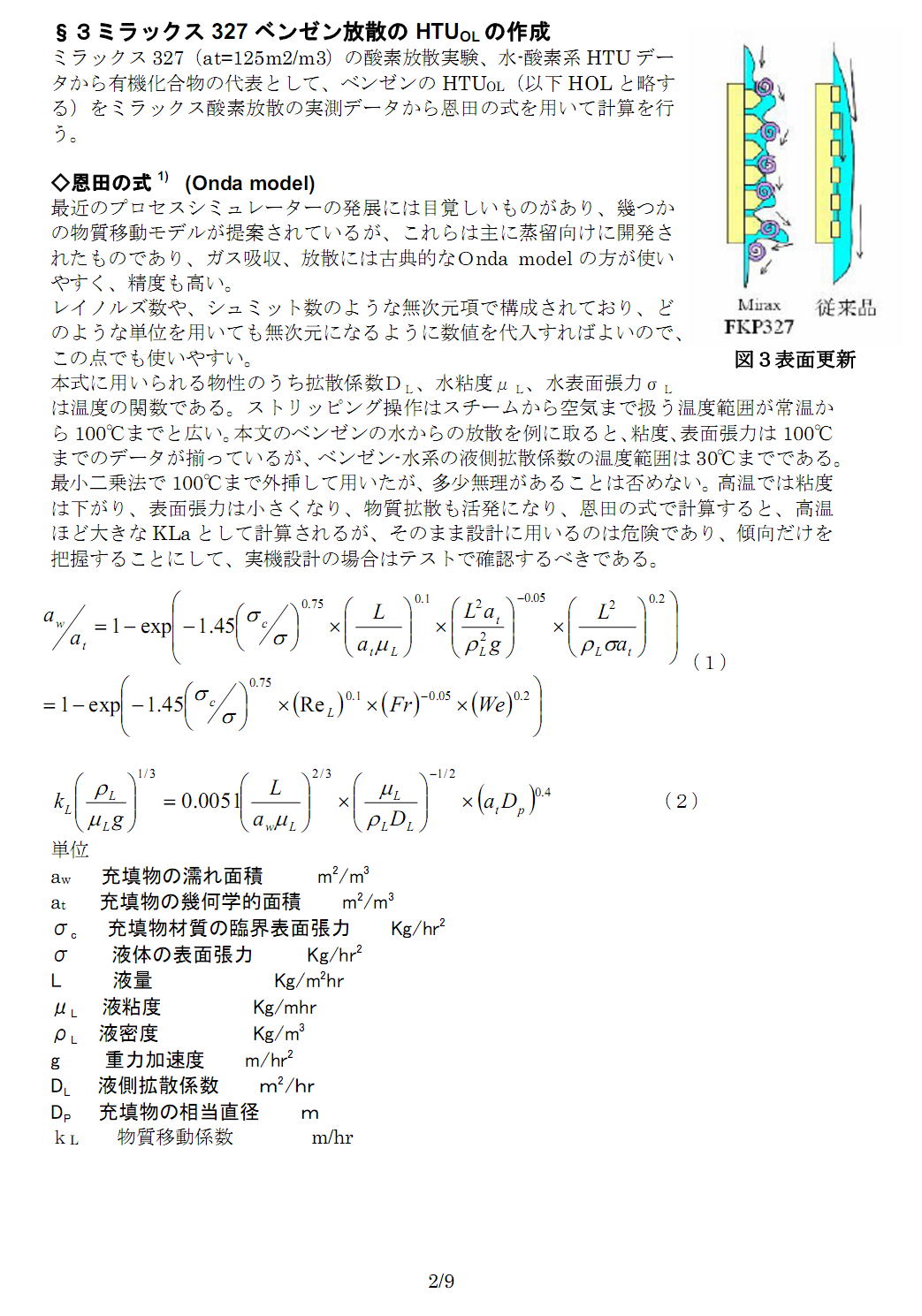

| §3ミラックス327ベンゼン放散のHTUOLの作成 ミラックス327(at=125m2/m3)の酸素放散実験、水-酸素系HTUデータから有機化合物の代表として、 ベンゼンのHTUOL(以下HOLと略する)をミラックス酸素放散の実測データから恩田の式を用いて計算を行う。 ◇恩田の式1) (Onda model) 最近のプロセスシミュレーターの発展には目覚しいものがあり、幾つかの物質移動モデルが提案されているが、 これらは主に蒸留向けに開発されたものであり、ガス吸収、放散には古典的なOnda modelの方が使いやすく、精度も高い。 レイノルズ数や、シュミット数のような無次元項で構成されており、どのような単位を用いても無次元になるよう に数値を代入すればよいので、この点でも使いやすい。 本式に用いられる物性のうち拡散係数DL、水粘度μL、水表面張力σLは温度の関数である。ストリッピング 操作はスチームから空気まで扱う温度範囲が常温から100℃までと広い。本文のベンゼンの水からの放散を 例に取ると、粘度、表面張力は100℃までのデータが揃っているが、ベンゼン-水系の液側拡散係数の温度範囲 は30℃までである。最小二乗法で100℃まで外挿して用いたが、多少無理があることは否めない。高温では粘度は下がり、 表面張力は小さくなり、物質拡散も活発になり、恩田の式で計算すると、高温ほど大きなKLaとして計算されるが、 そのまま設計に用いるのは危険であり、傾向だけを把握することにして、 実機設計の場合はテストで確認するべきである。 (1) (2) 単位 aw 充填物の濡れ面積 m2/m3 at 充填物の幾何学的面積 m2/m3 σc 充填物材質の臨界表面張力 Kg/hr2 σ 液体の表面張力 Kg/hr2 L 液量 Kg/m2hr μL 液粘度 Kg/mhr ρL 液密度 Kg/m3 g 重力加速度 m/hr2 DL 液側拡散係数 m2/hr DP 充填物の相当直径 m kL 物質移動係数 m/hr |

|||||||||||

|

|||||||||||

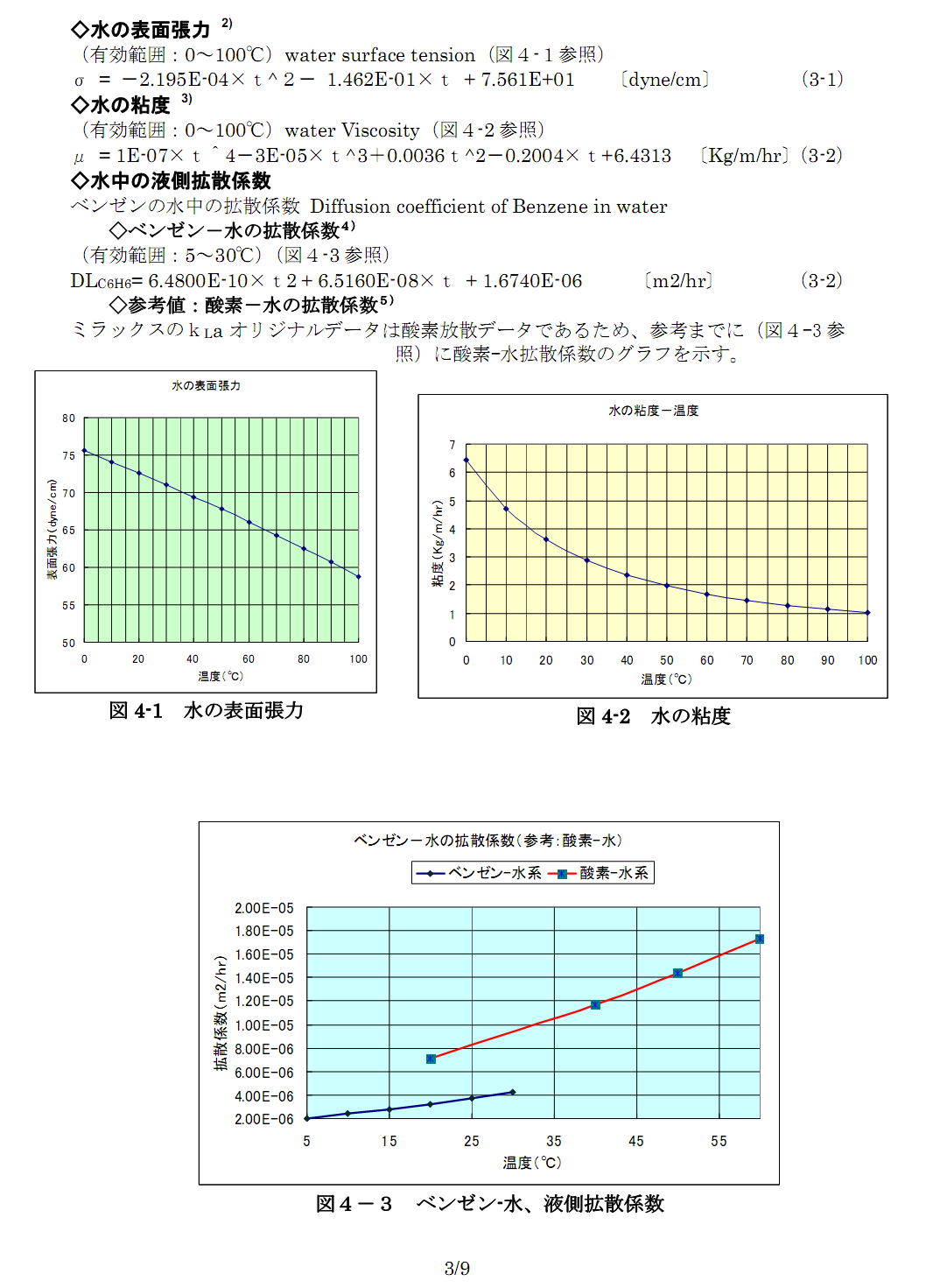

| ◇水の表面張力 2) (有効範囲:0~100℃)water surface tension(図4-1参照) σ = -2.195E-04×t^2- 1.462E-01×t + 7.561E+01 〔dyne/cm〕 (3-1) ◇水の粘度 3) (有効範囲:0~100℃)water Viscosity(図4-2参照) μ = 1E-07×t^4-3E-05×t^3+0.0036t^2-0.2004×t+6.4313 〔Kg/m/hr〕(3-2) ◇水中の液側拡散係数 ベンゼンの水中の拡散係数 Diffusion coefficient of Benzene in water ◇ベンゼン-水の拡散係数4) (有効範囲:5~30℃)(図4-3参照) DLC6H6= 6.4800E-10×t2 + 6.5160E-08×t + 1.6740E-06 〔m2/hr〕 (3-2) ◇参考値:酸素-水の拡散係数5) ミラックスのkLaオリジナルデータは酸素放散データであるため、参考までに(図4-3参照)に酸素-水拡散係数のグラフを示す。 図4-1 水の表面張力 図4-3 ベンゼン-水、液側拡散係数 図4-2 水の粘度 |

|||||||||||

|

|||||||||||

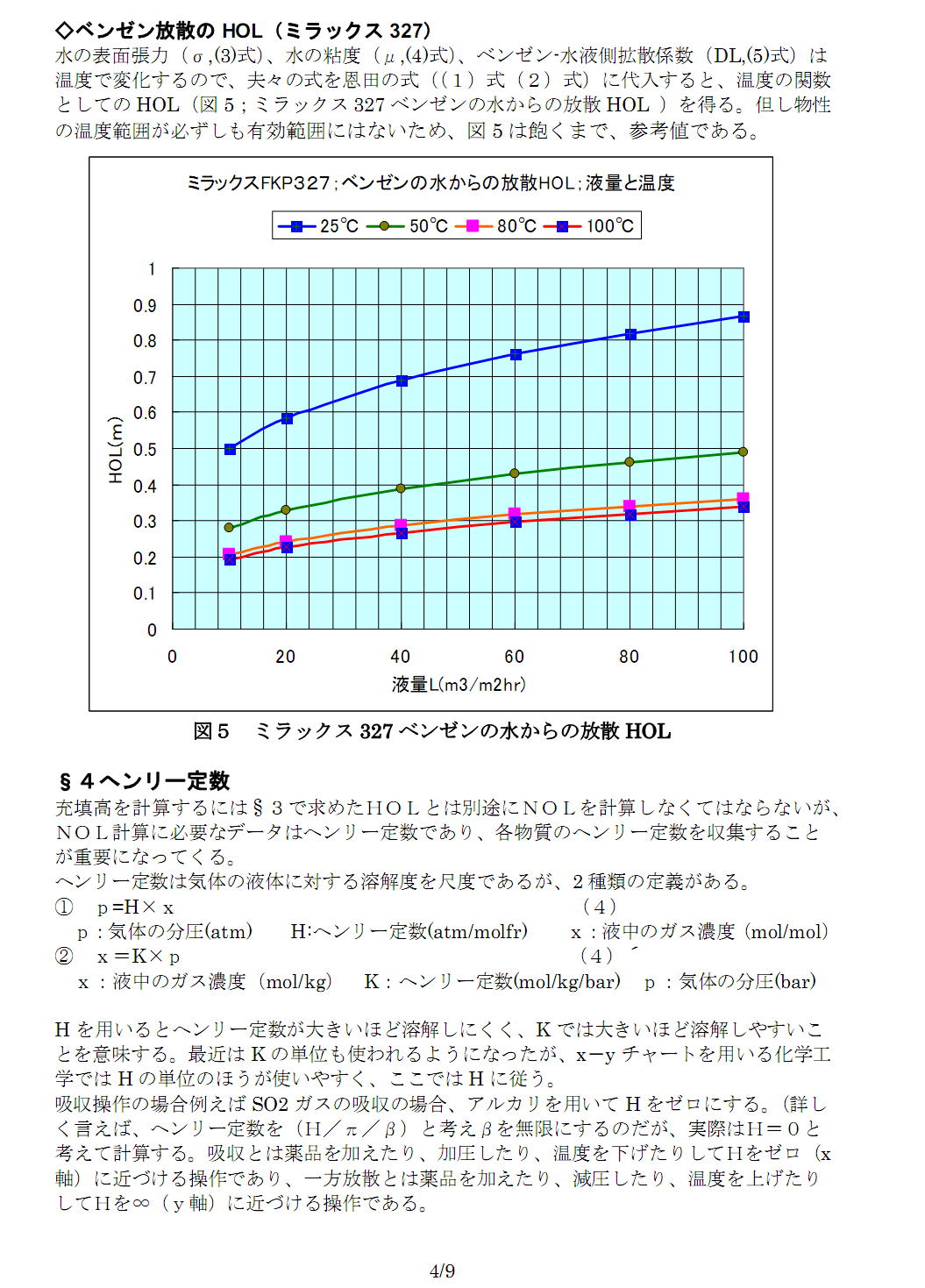

| ◇ベンゼン放散のHOL(ミラックス327) 水の表面張力(σ,(3)式)、水の粘度(μ,(4)式)、ベンゼン-水液側拡散係数(DL,(5)式)は温度で変化するので、 夫々の式を恩田の式((1)式(2)式)に代入すると、温度の関数としてのHOL(図5;ミラックス327ベンゼンの水から の放散HOL )を得る。但し物性の温度範囲が必ずしも有効範囲にはないため、図5は飽くまで、参考値である。 図5 ミラックス327ベンゼンの水からの放散HOL §4へンリー定数 充填高を計算するには§3で求めたHOLとは別途にNOLを計算しなくてはならないが、NOL計算に必要なデータは へンリー定数であり、各物質のへンリー定数を収集することが重要になってくる。 へンリー定数は気体の液体に対する溶解度を尺度であるが、2種類の定義がある。 ① p=H×x (4) p:気体の分圧(atm) H:へンリー定数(atm/molfr) x:液中のガス濃度(mol/mol) ② x=K×p (4)´ x:液中のガス濃度(mol/kg) K:へンリー定数(mol/kg/bar) p:気体の分圧(bar) Hを用いるとへンリー定数が大きいほど溶解しにくく、Kでは大きいほど溶解しやすいことを意味する。 最近はKの単位も使われるようになったが、x-yチャートを用いる化学工学ではHの単位のほうが使いやすく、ここではHに従う。 吸収操作の場合例えばSO2ガスの吸収の場合、アルカリを用いてHをゼロにする。(詳しく言えば、 へンリー定数を(H/π/β)と考えβを無限にするのだが、実際はH=0と考えて計算する。吸収とは薬品を加えたり、 加圧したり、温度を下げたりしてHをゼロ(x軸)に近づける操作であり、一方放散とは薬品を加えたり、減圧したり、 温度を上げたりしてHを∞(y軸)に近づける操作である。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

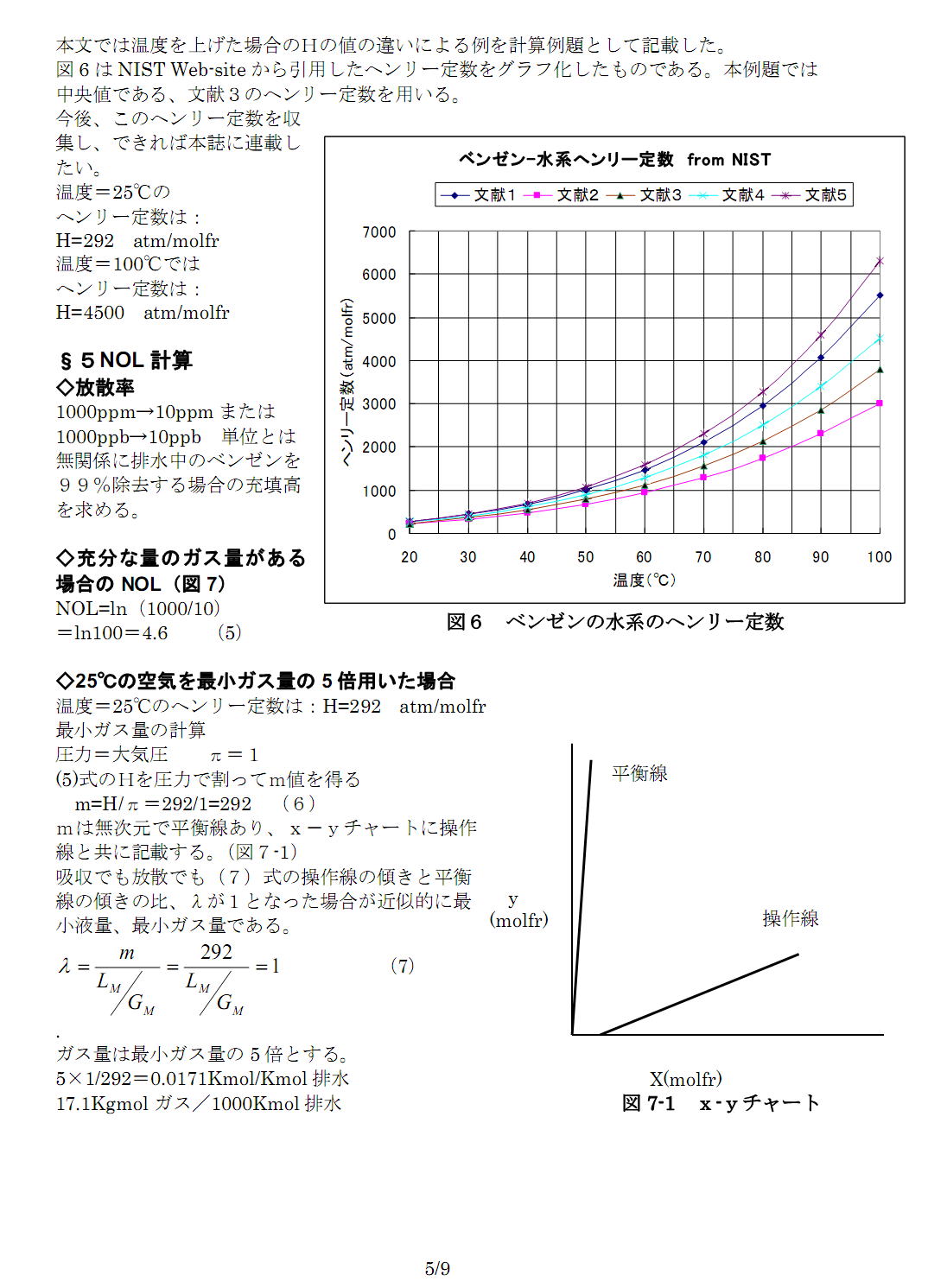

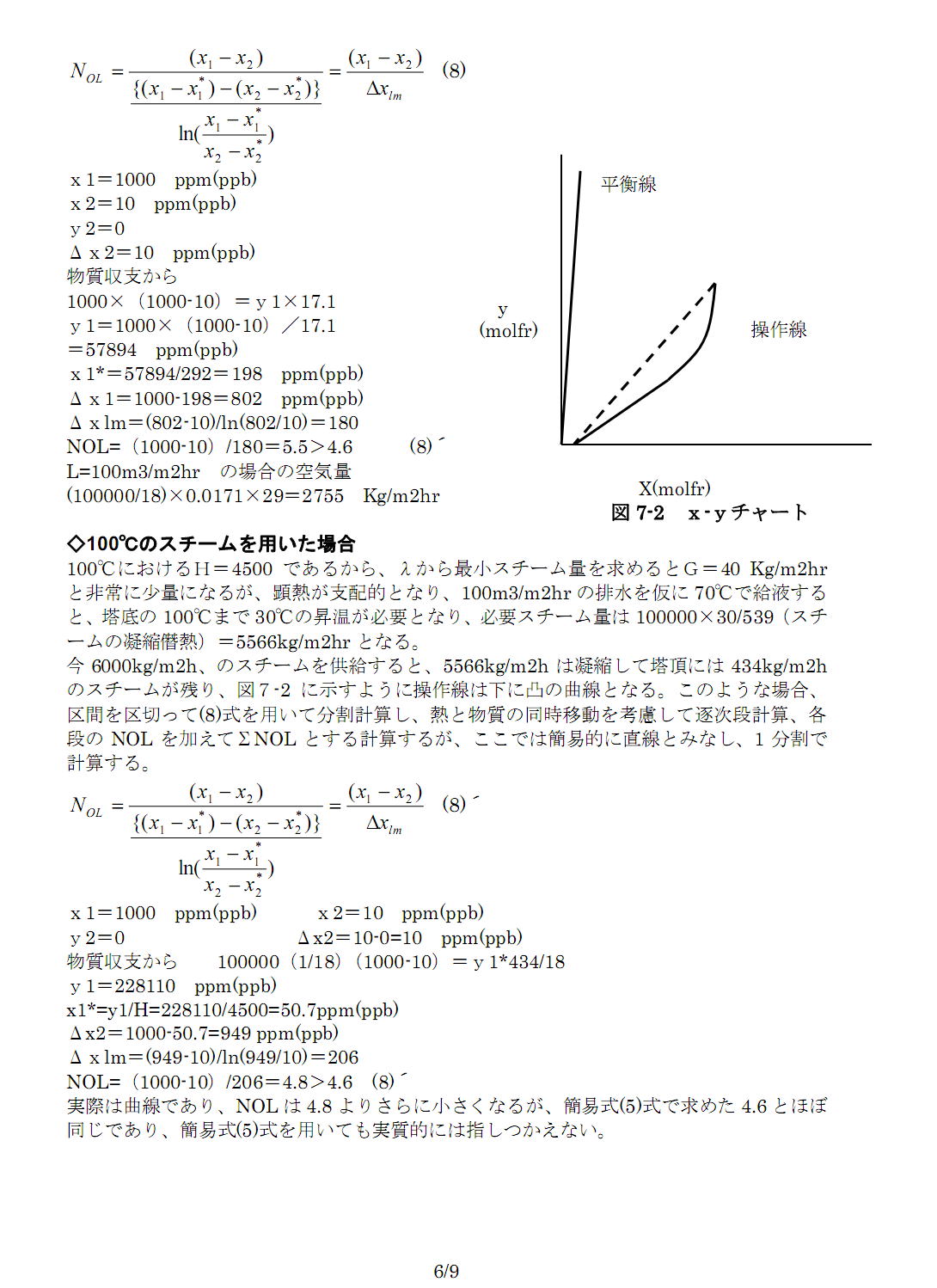

| 本文では温度を上げた場合のHの値の違いによる例を計算例題として記載した。 図6はNIST Web-siteから引用したへンリー定数をグラフ化したものである。 本例題では中央値である、文献3のへンリー定数を用いる。 今後、このへンリー定数を収集し、できれば本誌に連載したい。 図6 ベンゼンの水系のへンリー定数 温度=25℃の へンリー定数は: H=292 atm/molfr 温度=100℃では へンリー定数は: H=4500 atm/molfr §5NOL計算 ◇放散率 1000ppm→10ppmまたは1000ppb→10ppb 単位とは無関係に排水中のベンゼンを 99%除去する場合の充填高を求める。 ◇充分な量のガス量がある場合のNOL(図7) NOL=ln(1000/10) =ln100=4.6 (5) ◇25℃の空気を最小ガス量の5倍用いた場合 温度=25℃のへンリー定数は:H=292 atm/molfry(molfr) X(molfr) 図7-1 x-yチャート 最小ガス量の計算 圧力=大気圧 π=1 (5)式のHを圧力で割ってm値を得る m=H/π=292/1=292 (6) mは無次元で平衡線あり、x-yチャートに操作線と共に記載する。(図7-1) 吸収でも放散でも(7)式の操作線の傾きと平衡線の傾きの比、 λが1となった場合が近似的に最小液量、最小ガス量である。 (7) . ガス量は最小ガス量の5倍とする。 5×1/292=0.0171Kmol/Kmol排水 17.1Kgmolガス/1000Kmol排水y(molfr) X(molfr) 図7-2 x-yチャート |

|||||||||||

|

|||||||||||

| (8) x1=1000 ppm(ppb) x2=10 ppm(ppb) y2=0 Δx2=10 ppm(ppb) 物質収支から 1000×(1000-10)=y1×17.1 y1=1000×(1000-10)/17.1 =57894 ppm(ppb) x1*=57894/292=198 ppm(ppb) Δx1=1000-198=802 ppm(ppb) Δxlm=(802-10)/ln(802/10)=180 NOL=(1000-10)/180=5.5>4.6 (8)´ L=100m3/m2hr の場合の空気量 (100000/18)×0.0171×29=2755 Kg/m2hr ◇100℃のスチームを用いた場合 100℃におけるH=4500であるから、λから最小スチーム量 を求めるとG=40 Kg/m2hrと非常に少量になるが、 顕熱が支配的となり、100m3/m2hrの排水を仮に70℃で給液すると、 塔底の100℃まで30℃の昇温が必要となり、 必要スチーム量は100000×30/539(スチームの凝縮僭熱)=5566kg/m2hrとなる。 今6000kg/m2h、のスチームを供給すると、 5566kg/m2hは凝縮して塔頂には434kg/m2hのスチームが残り、 図7-2に示すように操作線は下に凸の曲線となる。このような場合、 区間を区切って(8)式を用いて分割計算し、熱と物質の 同時移動を考慮して逐次段計算、各段のNOLを加えてΣNOLとする計算するが、 ここでは簡易的に直線とみなし、1分割で計算する。 (8)´ x1=1000 ppm(ppb) x2=10 ppm(ppb) y2=0 Δx2=10-0=10 ppm(ppb) 物質収支から 100000(1/18)(1000-10)=y1*434/18 y1=228110 ppm(ppb) x1*=y1/H=228110/4500=50.7ppm(ppb) Δx2=1000-50.7=949 ppm(ppb) Δxlm=(949-10)/ln(949/10)=206 NOL=(1000-10)/206=4.8>4.6 (8)´ 実際は曲線であり、NOLは4.8よりさらに小さくなるが、 簡易式(5)式で求めた4.6とほぼ同じであり、簡易式(5)式を用いても実質的には指しつかえない。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

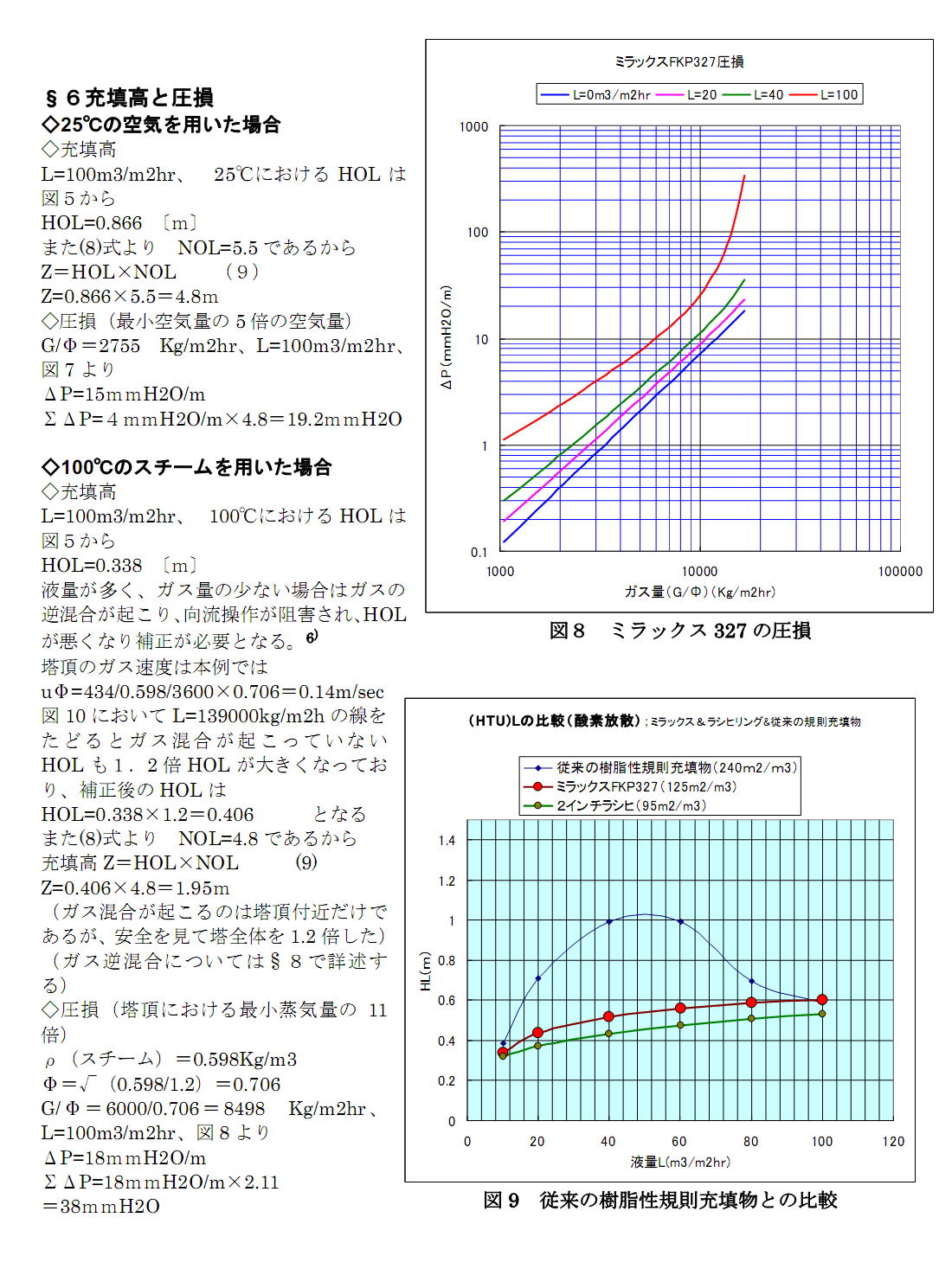

| §6充填高と圧損 ◇25℃の空気を用いた場合 ◇充填高 L=100m3/m2hr、 25℃におけるHOLは図5から HOL=0.866 〔m〕 また(8)式より NOL=5.5であるから Z=HOL×NOL (9) Z=0.866×5.5=4.8m ◇圧損(最小空気量の5倍の空気量) G/Φ=2755 Kg/m2hr、L=100m3/m2hr、図7より ΔP=15mmH2O/m ΣΔP=4mmH2O/m×4.8=19.2mmH2O ◇100℃のスチームを用いた場合 ◇充填高 L=100m3/m2hr、 100℃におけるHOLは図5から HOL=0.338 〔m〕 液量が多く、ガス量の少ない場合はガスの逆混合が起こり、 向流操作が阻害され、HOLが悪くなり補正が必要となる。6) 塔頂のガス速度は本例では 図9 従来の樹脂性規則充填物との比較 uΦ=434/0.598/3600×0.706=0.14m/sec 図10においてL=139000kg/m2hの線をたどるとガス混合が 起こっていないHOLも1.2倍HOLが大きくなっており、補正後のHOLは HOL=0.338×1.2=0.406 となる また(8)式より NOL=4.8であるから 充填高Z=HOL×NOL (9) Z=0.406×4.8=1.95m (ガス混合が起こるのは塔頂付近だけであるが、安全を見て塔全体を1.2倍した) (ガス逆混合については§8で詳述する) ◇圧損(塔頂における最小蒸気量の11倍) ρ(スチーム)=0.598Kg/m3 Φ=√(0.598/1.2)=0.706 G/Φ=6000/0.706=8498 Kg/m2hr、L=100m3/m2hr、図8より ΔP=18mmH2O/m ΣΔP=18mmH2O/m×2.11 =38mmH2O |

|||||||||||

|

|||||||||||

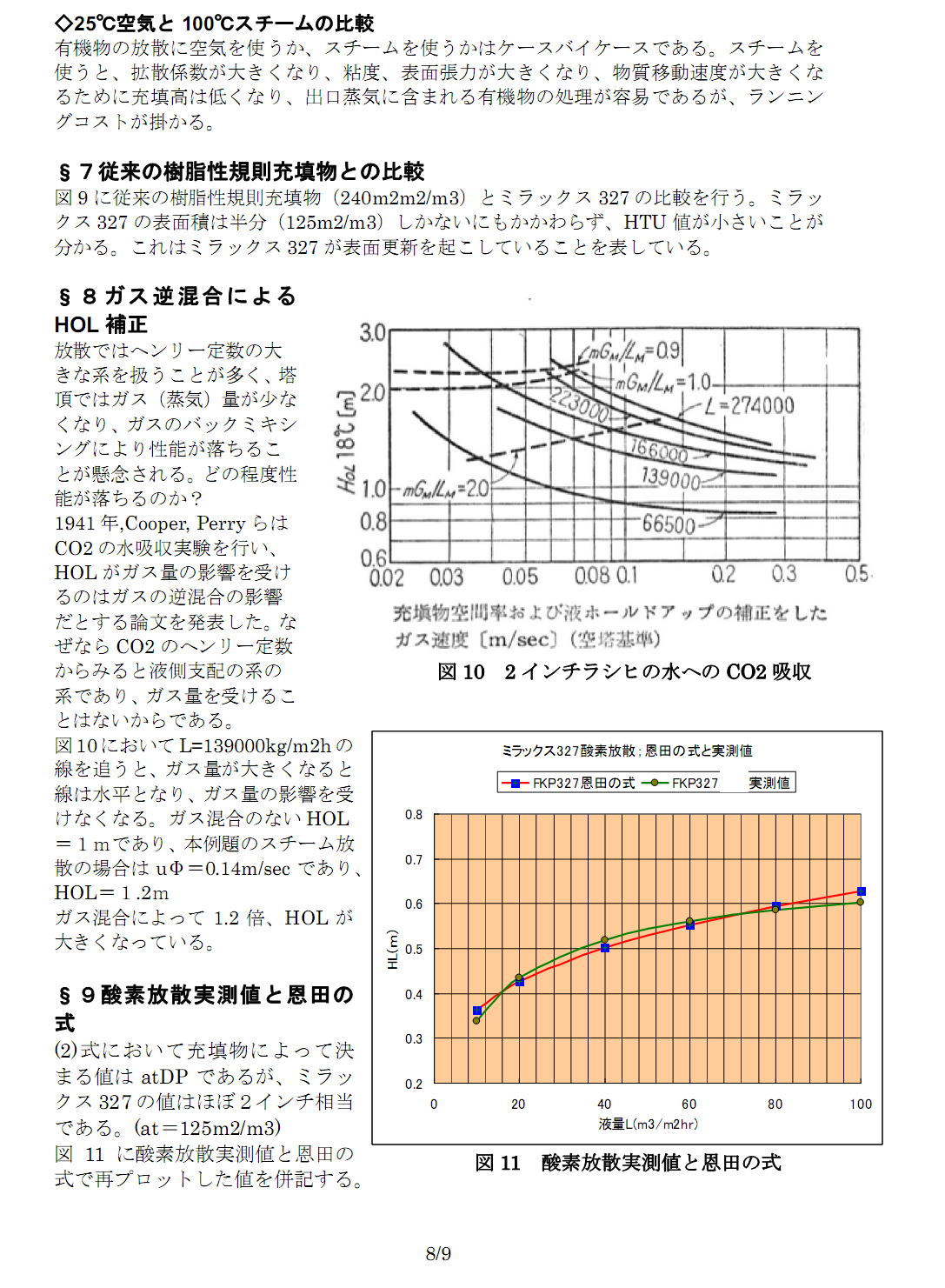

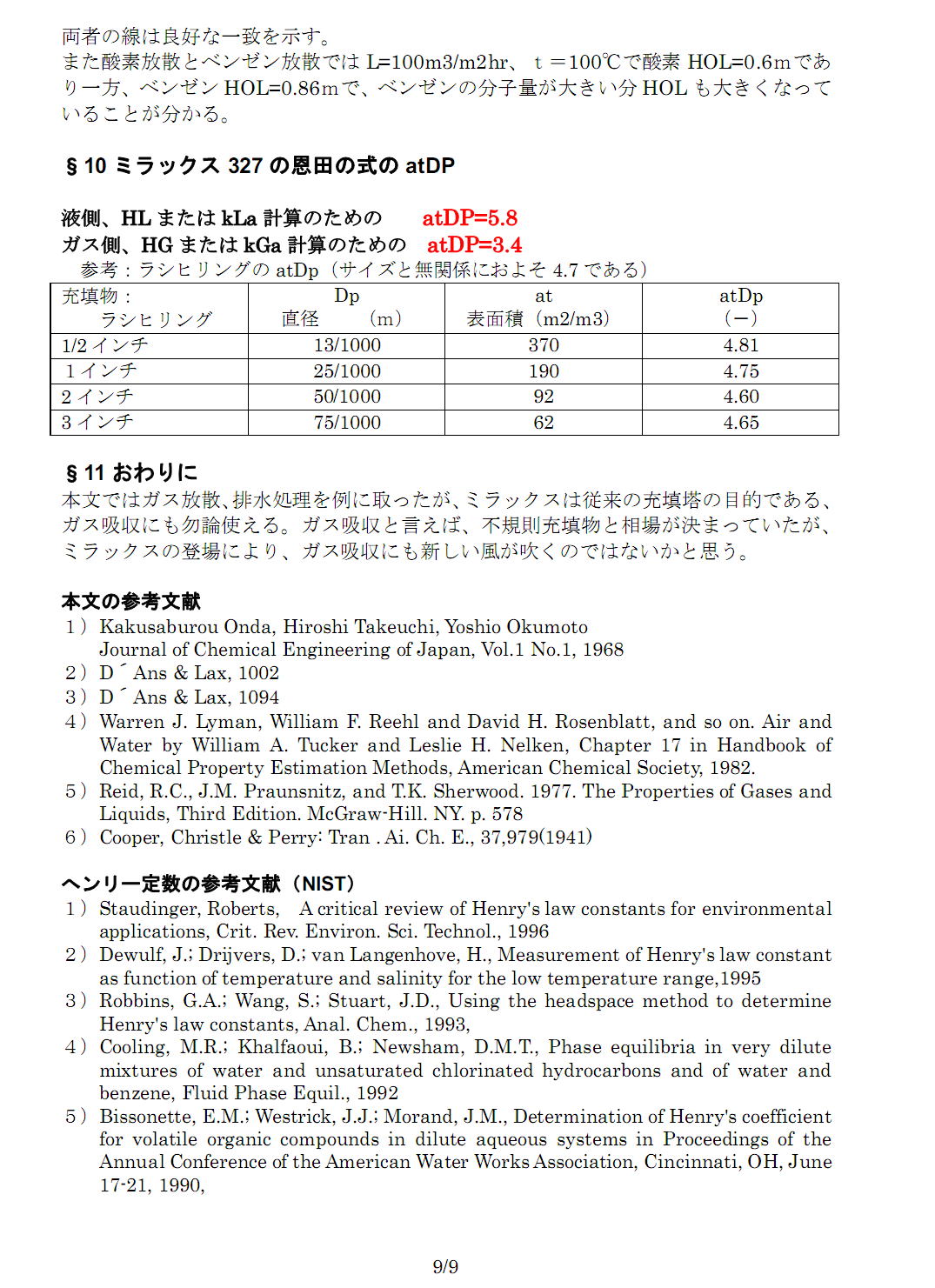

| ◇25℃空気と100℃スチームの比較 有機物の放散に空気を使うか、スチームを使うかはケースバイケースである。 スチームを使うと、拡散係数が大きくなり、粘度、表面張力が大きくなり、 物質移動速度が大きくなるために充填高は低くなり、出口蒸気に含まれる 有機物の処理が容易であるが、ランニングコストが掛かる。 §7従来の樹脂性規則充填物との比較 図9に従来の樹脂性規則充填物(240m2m2/m3)とミラックス327の比較を行う。 ミラックス327の表面積は半分(125m2/m3)しかないにもかかわらず、 HTU値が小さいことが分かる。これはミラックス327が表面更新を起こしていることを表している。 §8ガス逆混合によるHOL補正 放散ではへンリー定数の大きな系を扱うことが多く、塔頂ではガス(蒸気) 量が少なくなり、ガスのバックミキシングにより性能が落ちることが懸念される。 どの程度性能が落ちるのか? 図11 酸素放散実測値と恩田の式 1941年,Cooper, PerryらはCO2の水吸収実験を行い、HOLがガス量の影響を 受けるのはガスの逆混合の影響だとする論文を発表した。なぜならCO2の へンリー定数からみると液側支配の系の系であり、ガス量を受けること はないからである。 図10においてL=139000kg/m2hの線を追うと、ガス量が大きくなると線は水平となり、 ガス量の影響を受けなくなる。ガス混合のないHOL=1mであり、 本例題のスチーム放散の場合はuΦ=0.14m/secであり、 HOL=1.2m ガス混合によって1.2倍、HOLが大きくなっている。 §9酸素放散実測値と恩田の式 (2)式において充填物によって決まる値はatDPであるが、 ミラックス327の値はほぼ2インチ相当である。(at=125m2/m3) 図11に酸素放散実測値と恩田の式で再プロットした値を併記する。 |

|||||||||||

|

|||||||||||

| 両者の線は良好な一致を示す。 また酸素放散とベンゼン放散ではL=100m3/m2hr、t=100℃で酸素HOL=0.6mであり一方、 ベンゼンHOL=0.86mで、ベンゼンの分子量が大きい分HOLも大きくなっていることが分かる。 §10ミラックス327の恩田の式のatDP 液側、HLまたはkLa計算のための atDP=5.8 ガス側、HGまたはkGa計算のための atDP=3.4 参考:ラシヒリングのatDp(サイズと無関係におよそ4.7である) 充填物: ラシヒリング Dp 直径 (m) at 表面積(m2/m3) atDp (-) 1/2インチ 13/1000 370 4.81 1インチ 25/1000 190 4.75 2インチ 50/1000 92 4.60 3インチ 75/1000 62 4.65 §11おわりに 本文ではガス放散、排水処理を例に取ったが、ミラックスは従来の充填塔の目的である、 ガス吸収にも勿論使える。ガス吸収と言えば、不規則充填物と相場が決まっていたが、 ミラックスの登場により、ガス吸収にも新しい風が吹くのではないかと思う。 本文の参考文献 1) Kakusaburou Onda, Hiroshi Takeuchi, Yoshio Okumoto Journal of Chemical Engineering of Japan, Vol.1 No.1, 1968 2) D´Ans & Lax, 1002 3) D´Ans & Lax, 1094 4) Warren J. Lyman, William F. Reehl and David H. Rosenblatt, and so on. Air and Water by William A. Tucker and Leslie H. Nelken, Chapter 17 in Handbook of Chemical Property Estimation Methods, American Chemical Society, 1982. 5) Reid, R.C., J.M. Praunsnitz, and T.K. Sherwood. 1977. The Properties of Gases and Liquids, Third Edition. McGraw-Hill. NY. p. 578 6) Cooper, Christle & Perry: Tran . Ai. Ch. E., 37,979(1941) へンリー定数の参考文献(NIST) 1) Staudinger, Roberts, A critical review of Henry's law constants for environmental applications, Crit. Rev. Environ. Sci. Technol., 1996 2) Dewulf, J.; Drijvers, D.; van Langenhove, H., Measurement of Henry's law constant as function of temperature and salinity for the low temperature range,1995 3) Robbins, G.A.; Wang, S.; Stuart, J.D., Using the headspace method to determine Henry's law constants, Anal. Chem., 1993, 4) Cooling, M.R.; Khalfaoui, B.; Newsham, D.M.T., Phase equilibria in very dilute mixtures of water and unsaturated chlorinated hydrocarbons and of water and benzene, Fluid Phase Equil., 1992 5) Bissonette, E.M.; Westrick, J.J.; Morand, J.M., Determination of Henry's coefficient for volatile organic compounds in dilute aqueous systems in Proceedings of the Annual Conference of the American Water Works Association, Cincinnati, OH, June 17-21, 1990, |

|||||||||||

| 恩田モデル関連サイト CGIプログラムによる計算ソフト。 数値を記入してクリックすれば@niftyのサーバーで計算して、結果を返してくれます。 http://homepage3.nifty.com/HTU/ 恩田モデル計算ソフトの使い方。 http://homepage3.nifty.com/HTU/binran/oyo-onda/oyo-onda.htm |

|||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||